Lesen Lernen

Selbstverortung versuchen

Eine kritische und differenzierte Selbstverortung entlang von Kategorien sozialer Unterscheidung vornehmen können.

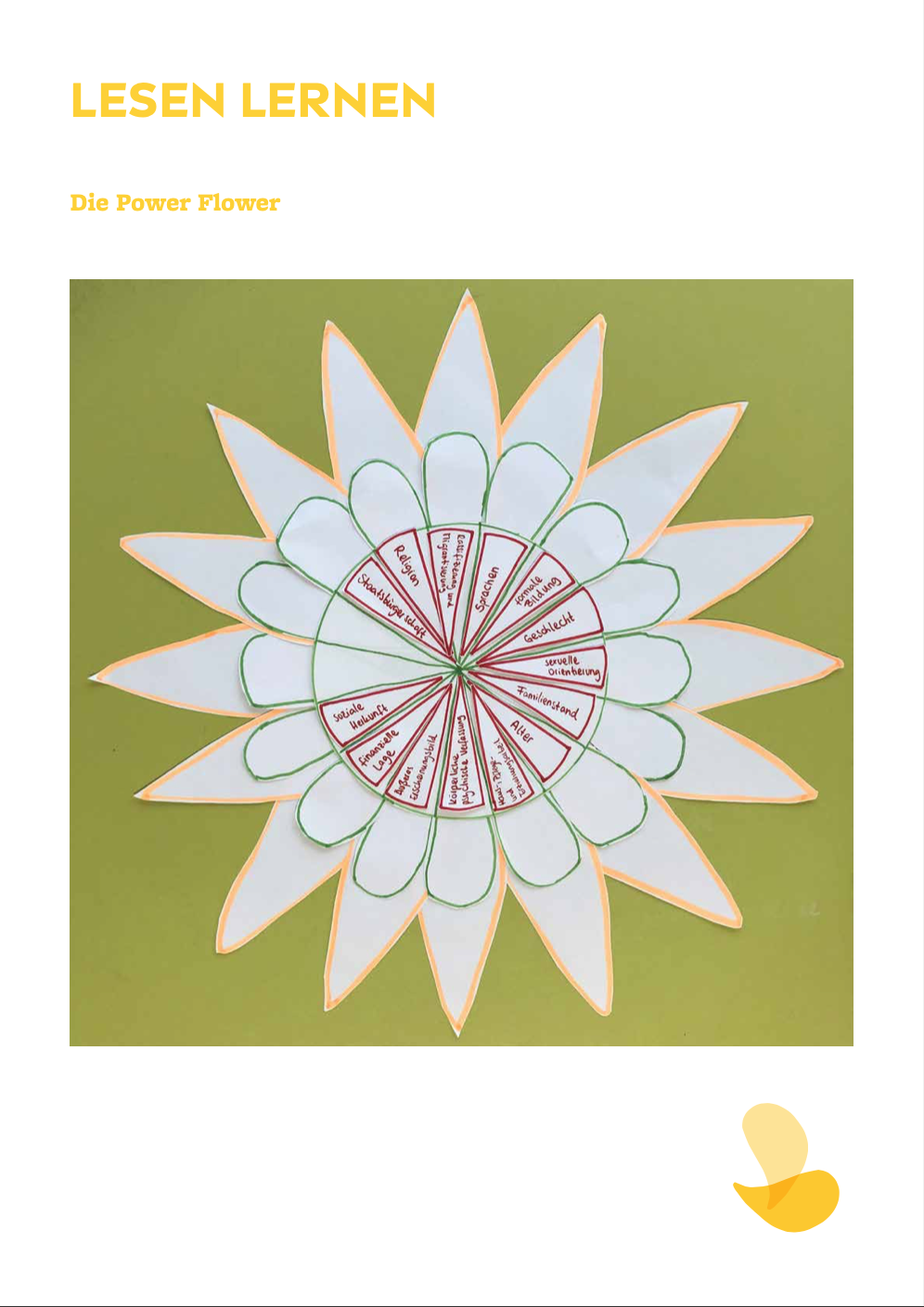

Übung Power Flower

Es gibt eine wachsende Zahl von Praxishilfen und Handreichungen aus der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit, welche zur Unterstützung der Selbstverortung entlang von Kategorien sozialer Unterscheidung eingesetzt werden können. Einige davon findet Ihr verschlagwortet und rezensiert in der Datenbank auf dieser Website unter dem Schlagwort „Bildungsmaterialien“. Zu solchen Praxishilfen gehört auch die Power Flower, welche 1991 am Doris Marshall Institute for Education and Action in Toronto, Kanada, entwickelt wurde. Sie wird inzwischen auch in deutschsprachigen Versionen genutzt. Eine von Ella Steinmann und mir aktualisierte Version der Power Flower könnt Ihr hier herunterladen:

Füllt die Power Flower aus. Ihr könnt dies entweder alleine oder in kleinen Gruppen machen (3–4 Personen).

Notiert anschließend in Euer jeweiliges Lerntagebuch:

- Was konnte sie Euch deutlich machen?

- An welchen Punkten hat sich bei Euch Abwehr eingestellt?

- Wenn Ihr in der Gruppe gearbeitet habt: Was waren die wichtigsten Fragen, Themen und möglicherweise auch Konflikte, die dabei aufkamen?

- Wo lagen für Euch die analytischen Grenzen der Power Flower?

- Die Power Flower in dieser Form stammt aus 1991. Fallen Euch Aspekte auf, die sich seither verändert haben oder die ergänzt werden sollten?

Ein Beispiel für eine Selbstverortung aus der Literatur ist der Roman Rückkehr nach Reims von Didier Eribon. Ihr findet einige Ausschnitte davon in der gleichnamigen Probe.

Diese Übung hat besonderes Konfliktpotential, wenn sie in heterogenen Gruppen mit unterschiedlich verteiltem symbolischen Kapital und mit unterschiedlich verteilten Diskriminierungserfahrungen gemacht wird. Berücksichtigt dies, falls Ihr die Übung in der Gruppe macht und/oder die Ergebnisse diskutiert.

Bei dieser Übung gibt es (mindestens) drei Ebenen des Lernens:

a) Die Power Flower zu nutzen, um sich selbst (als Person und/oder als Gruppe) entlang von Kategorien sozialer Unterscheidung zu verorten

b) Die eigenen Widerstände und Stärkungen zu beobachten und aufzuzeichnen, die bei der Arbeit mit der Power Flower entstehen und diese wiederum in Hinblick auf die eigene Verortung zu reflektieren

c) Das Werkzeug Power Flower zu erproben im Hinblick auf das, was es in der vorliegenden Form ermöglicht oder verunmöglicht bzw. wo seine Begrenzungen liegen

Die Selbstverortung mit der Power Flower hat mir verdeutlicht, dass es Blütenblätter, also Diskriminierungsformen, gibt, mit denen ich mich mehr beschäftigt habe, während ich zu anderen wenig Wissen habe. Das wird sicherlich nicht nur mir so gehen – interessant finde ich, welche Beobachtungen wir zur Erklärung beiziehen. Aus meiner Sicht hängt das nicht nur damit zusammen, dass ich von einigen Diskriminierungsformen betroffen bin und von anderen nicht, sondern auch mit einer Konjunktur von Aufmerksamkeiten, z.B. in Form medialer Präsenz (vgl. dazu u.a. die Debatten um #MeToo und # MeTwo; die wachsende Repräsentation älterer, weiblich sozialisierter Personen in den Medien, die zunehmend lauter werdende Kritik an der lange beanspruchten Deutungshoheit älterer weißer Cis-Männer, die Debatte um toxische Männlichkeit, die Sichtbarkeit queerer Körper und Begehren…etc.). Aufmerksamkeitsökonomien hängen in einer kapitalistischen Gesellschaft immer auch mit neoliberalen Verwertungslogiken zusammen. Ich finde deshalb auch interessant, welche Blütenblätter lange kaum oder wenig Aufmerksamkeit erhalten haben (z.B. Klassismus, vgl. dazu Klassenkörper von Andreas Kempe), oder die erst allmählich und aufgrund konkreter Ereignisse (NSU-Komplex, Anschlag von Hanau) in der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden (z.B. antimuslimischer Rassismus) und für mich nach Gründen zu suchen, weshalb das so ist – bei mir, aber auch gesamtgesellschaftlich.

Im Intro zum Buch Erinnern stören. Der Mauerfall aus jüdischer und migrantischer Perspektive schreiben die beiden Herausgeber_innen, Lydia Lierke und Massimo Perinelli, dass das Ende des Kalten Krieges »den Geburtsmoment des Postmigrantischen markiert […] Der Begriff selbst ist eng verbunden mit den migrantischen Kämpfen der letzten drei Jahrzehnte und fungiert heute als analytischer Kern der Migrationsforschung, etwa des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) unter Naika Foroutan. Diese hatte ihn ihrerseits aus den Gesellschaftslaboratorien der migrantischen Kunst- und Kulturbetriebe wie dem Maxim Gorki Theater entlehnt und ihn weiter wissenschaftlich konzeptionalisiert. Postmigrantisch steht für eine selbstbewusste Aneignung der Gesellschaft aus einer nicht-identitären kanakischen Position, die weit über die sowohl migrantischen Bürgerrechtsbewegungen als auch die diasporischen Identitätsbewegungen früherer Perioden hinausweist. Aus dem Dilemma der Spaltung des Antirassismus in der bedrohlichen Konjunktur der Angriffe in der Zeit der deutschen Wende bildeten sich in der zweiten Generation der damals sogenannten Gastarbeiter und anderer Eingewanderter sowie unter Schwarzen Deutschen Ende der 1990er Jahre in der BRD eine neue Haltung gegenüber einerseits der familiären und kulturellen Herkunft und andererseits dem Verhältnis zur hiesigen Gesellschaft aus. Die Gruppe Kanak Attak stand prominent für diese neue Haltung und kann als erste Verkörperung des Postmigrantischen verstanden werden. Diese neue Generation verweigerte dem biographischen Erbe der alten Heimat ebenso die Gefolgschaft, wie sie die Bemühungen um einen Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft mit seinen Forderungen nach Anerkennung, Integration und Gleichbehandlung aufkündigte. Stattdessen wurde das Kanakische selbst zum Referenzpunkt der eigenen Lebensweisen und damit zum nicht-normativen Normalfall erklärt. Dieser postmigrantische Angriff auf nationale, kulturelle oder religiöse Identitäten auf allen Seiten war neu und erschütterte wenige Jahre nach dem Mauerfall die politischen, kulturellen und sozialen Gefüge dieses Landes bis heute grundlegend.«

Wenn postmigrantisch »für eine selbstbewusste Aneignung der Gesellschaft aus einer nicht-identitären kanakischen Position« steht, und eine Form des Widerstands gegen die »Spaltung des Antirassismus in der bedrohlichen Konjunktur der Angriffe in der Zeit der deutschen Wende« bedeutet, dann positionieren sich die beiden Autor_innen innerhalb aktueller Debatten um Identitätspolitik klar. Für mich als weiße Nicht-Kanakin stellt sich bei der Selbstverortung mit der Power Flower die Frage, inwiefern für mein Lernen zu Rassismus Kenntnisse unterschiedlicher Rassismen bedingend sind, und damit verbunden, wie ich dabei mit dem Risiko identitärer Zuschreibungen umgehen kann. Dazu fand ich wichtige Denkanstöße zur »diskursiven Intervention in die zeitgenössische Debatte um Critical Whiteness und PoC« im Artikel Decolorise it! von Aida Ibrahim, Juliane Karakayalı, Serhat Karakayalı und Vassilis S. Tsianos. Die Autor_innen kritisieren, dass »die Ambivalenzen der vom Rassismus durchdrungenen Politiken der Identität […] die aberwitzige Gestalt einer Identitätsolympiade angenommen [haben]«. Als eine in der Kolonialgeschichte auf der Seite der Kolonialist_innen verortete, scheint es mir notwendig, mich kritisch mit meinem eigenen Weißsein (vgl. dazu den Text von Regina Richter und den Glossar-Beitrag von André Vollrath) auseinanderzusetzen, aber eben unter Berücksichtigung von »Ambivalenzen der vom Rassismus durchdrungenen Politiken« und mit dem Ziel, ein Ally, also eine Verbündete im Kampf gegen Rassismus zu werden (s. dazu die Richtlinien von Paul Kivel). Gleichzeitig geht es auch darum, meine Aufmerksamkeit auf die Spezifika unterschiedlicher Rassismen zu richten. Mich über die Geschichte(n) von Kolonialrassismus (s. Video mit Josephine Apraku) ebenso zu informieren wie über die Folgen für den jeweiligen Kontext. Aber auch besser zu verstehen, weshalb mir die Kämpfe gegen anti-Schwarzen Rassismus (vgl. dazu u.a. das Kompetenzzentrum Anti-Schwarzer Rassismus von EOTO, die Arbeit von ADEFRA, von der ISD, glokal e.V.) zugänglicher erscheinen, als die Kämpfe gegen antimuslimischen Rassismus oder Antisemitismus, obwohl diese beiden Ausprägungen von Rassismus medial ebenfalls präsent sind und es auch hierzu in Berlin und anderswo zahlreiche Initiativen und Akteur_innen gibt, die großartige Arbeit leisten (z.B. I, Slam, der Verein ufuq, die Initiative Salaam Shalom, der Bildungsträger KIgA – und aus aktuellem Anlass das Schreiben wir lassen uns nicht trennen).

Inwiefern diese mehr oder weniger empfundene Zugänglichkeit damit zusammenhängt, dass ich beispielsweise zum Blütenblatt Religion wenig Bezug habe. Und was es bedeutet, dass ich – trotz dieses als gering beschriebenen Bezugs zu Religion – ganz selbstverständlich christliche Rituale verinnerlicht habe und mir dazu ein sofort abrufbares Wissen zur Verfügung steht. Oder warum ich so wenige Beispiele kenne, die sich mit der Kritik am Rassismus gegen Sinti und Roma beschäftigen (vgl. RomaniPhen, Texte von Isidora Randjelović, Kontroverse um Denkmal in Berlin, So Keres; Roma Armee von Yael Ronen mit Sandra und Simonida Semilović). Warum antislawischer Rassismus erst seit kurzem überhaupt auf meinem Radar ist (vgl. dazu u.a. die Master-Thesis Re-Searching. Travel journals from a space of unpredictability meiner Kollegin Tetiana Sokolnykova). Auch zu Rassismen gegen indigene Bevölkerungen (etwa in Nord- und Südamerika) habe ich kaum Wissen (vgl. dazu Arbeiten von Karen Michelsen Castañón) und der antiasiatische Rassismus wurde zu Beginn der Corona-Pandemie für eine breitere Öffentlichkeit und damit auch für mich deutlich wahrnehmbar (vgl. dazu Korientation, der Podcast und die Website rice and shine, der Film Bruderland ist abgebrannt von Angelika Nguyen).

In meinem Fall – und auch hier würde ich annehmen, dass ich keine Ausnahme bin – hängt meine Ignoranz maßgeblich mit einer eurozentrischen Sichtweise zusammen, in die ich über Bildung und die Privilegiertheit, mit dem – z.B. an Schulen und in Curricula – vermittelten Wissen »gemeint zu sein«, eingeübt bin. Erst allmählich fange ich an zu verstehen, was die postkoloniale Theoretikerin und Pädagogin, Gayatri Chakravorty Spivak meint, wenn sie sagt, »dass es darum gehen müsse, Privilegien als einen Verlust zu betrachten.« (vgl. dazu den Text Strategisches Lernen von María do Mar Castro Varela) Mein (Un)Wissen hängt aber auch damit zusammen, mit wem ich im Austausch bin. Denn die oben beschriebenen Aufmerksamkeitsdynamiken zeigen sich auch in meinem Umfeld. Für eine Beschäftigung mit Diskriminierungskritik ist es daher wesentlich, ob diese auch in meiner Praxis verankert ist. Melanie Bee beschreibt diesen Zusammenhang in einem Artikel als Das Problem mit »Critical Whiteness« und sagt, dass Gefahr im Verzug sei, wenn weiße Aktivist_innen antirassistische Theorie von ihrer Praxis trennten. Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen: Es reicht – wie ich selber erfahren musste – eben nicht aus, Gebärdensprache zu erlernen, um in Kontakt mit tauben Menschen zu kommen. Es hilft dagegen sehr, im Austausch mit jüdischen Kolleg_innen die Verflechtungen jüdischer Geschichte mit dominanten historischen Erzählungen, die ich aus der Schule oder aus medialen Berichterstattungen kenne, abzugleichen und dadurch eine Art Korrektiv für meine Selbstverortung zu erhalten.

Wenn ich hier unterschiedliche Ausprägungen von Rassismus aufzähle, so deshalb, weil ich in der Beschäftigung mit Diskriminierung die sektionale und dabei kleinteilige Auseinandersetzung mit den jeweiligen Spezifika einzelner Diskriminierungsformen und -erfahrungen ebenso wichtig finde, wie die intersektionale, also das Zusammenwirken der Blütenblätter als Mehrfachdiskriminierung.

Die Blütenblätter, auf die ich mich bei der Beschäftigung mit Diskriminierung am meisten beziehe, sind an der Auswahl meiner Materialien ablesbar. An dieser Stelle möchte ich deshalb Materialien teilen, die meinen Lernprozess zu Blütenblättern informieren, mit denen ich erst anfange, mich zu beschäftigen.

Zu Klassismuskritik habe ich bei Workshops mit und aus Texten von Francis Seeck viel gelernt. Francis Seek und Claudia Hummel haben im Rahmen des Festivals »Platz für Diversität!? – Diskriminierungskritische Allianzen zwischen Kunst und Bildung« gemeinsam einen Input und Workshop zu Klassismus und Curriculum verantwortet. Andere Materialien, auf die ich durch Francis Seeck aufmerksam wurde, und die ich hilfreich finde: z.B. den Empowerment-Blog Class Matters von Clara Rosa für Menschen die Klassismus erfahren (haben).

Zur Einführung finde ich den Band Klassismus von Andreas Kemper und Heile Weinbach, das Buch Solidarisch gegen Klassismus von Brigitte Theißl und/oder die Texte von Sven Woytek und Tanja Abou, aber auch den Radiobeitrag Klassismus – eine bisher unbekannte Form von Diskriminierung mit Tanja Abou und Andreas Kemper, hilfreich. Für den Kontext Schule gibt es das Themenheft Klassismus. Hier hat mich der Artikel Die Hauptschule. Ein Ort der Verachtung von Stefan Wellgraf nachhaltig beschäftigt, weil er auf die historische und institutionalisierte Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen mit Armutserfahrung und auf die – zumal im Bildungskontext spätestens nach PISA nicht mehr zu verschleiernde – Intersektion von Klassismus und Rassismus hinweist. In der Beschäftigung mit Klassismus im intersektionalen Zusammenspiel mit anderen Diskriminierungskategorien war zudem der von Songül Bitis und Nina Borst herausgegebene Band Un_mögliche Bildung für mich erhellend, insbesondere auch bezüglich der Machart (ausgehend von Comicbiografien).

Im Rahmen eines Workshops bei ManuEla Ritz habe ich mich erstmals bewusst mit Adultismus auseinandergesetzt, einer Diskriminierungsform, die ich gerade in pädagogischen Zusammenhängen für zentral halte, für die Akteur_innen an Schulen meines Wissens bisher noch wenig sensibilisiert sind (vgl. dazu den Text von ManuEla Ritz: Adultismus. Wie sein Echo in und aus uns klingt).

Auch mit Privilegiertheit, die mit der Diskriminierungsform Ableismus einher geht, habe ich mich noch wenig befasst, und da v.a. mit Audismus, also der Diskriminierung von tauben Menschen und der Dominanz von Lautsprache gegenüber Gebärdensprache (vgl. dazu Die besondere Kunstform: Visual Vernacular | Sehen statt Hören oder auch das Erklärvideo zum Unterschied zwischen Musikperformance und Musikdolmetschen, den TED Talk Die bezaubernde Musik der Gebärdensprache der tauben US-amerikanischen Künstlerin Christine Sun Kim oder das Projekt Shut Up and Sign Speak, bei dem Taube und Hörende zusammen performen). In diesem Zusammenhang finde ich die Arbeit von Berlinklusion – Netzwerk für Zugänglichkeit in Kunst und Kultur wichtig. Aktivist_innen, über deren blogs ich mich informiere, sind Raul Aguayo-Krauthausen und Rebecca Maskos. Künstlerische Arbeiten, die ich interessant finde sind u.a. die von The feminist health care research group u.a. das Projekt SICK LEAVE, aber auch das Kollektiv Kunst im Zwischenraum, welches beim Festival »Platz für Diversität!?« den Zwischenraum Care verantwortet hat. In der Beschäftigung mit Ableismuskritik boten für mich das Crip Magazine von Eva Egermann und insbesondere die darin enthaltene Arbeit zur Landkarte des Chicagoer Anarchisten und Arztes Ben Reitman AHA-Momente. Ein Beispiel, wie Kunstunterricht ableismuskritisch gestaltet werden kann, geben Eva Egerman und Doris Arztmann im Text Cyborg Exits im Klassenzimmer.

Im Zusammendenken von Ableismuskritik und Digitalisierung, dem Verschwimmen der Grenzen zwischen Mensch und Maschine, fange ich an, mich (wieder) für Netzwerkfeminismen zu interessieren, die in den 1990er Jahren (damals noch unter dem Begriff Cyberfeminismus) für meine eigenen künstlerischen Anfänge prägend waren. Z.B. das Old Boys Netzwork um Claudia Sollfrank und Verena Kuhni, inklusive der damit verbundenen queer-feministischen Visionen einer entkörperten und folglich auch entgeschlechtlichten Existenz im Quellcode (tbc) (vgl. dazu auch Rosi Braidotti Posthumanismus und Donna Haraway Unruhig bleiben).