Lesen Lernen

Hegemoniale Adressierungen erkennen und unterbrechen

Übung Begriffserschließung

Falls Ihr unsicher seid, ob ihr diesen Indikator versteht, lest als erstes den Glossareintrag zu »Hegemoniale Adressierung«. Stellt Überlegungen dazu an, welche Beispiele für hegemoniale Adressierungen Euch in Euren eigenen Tätigkeitsbereichen an der Schnittstelle Kunst/Bildung einfallen. Sammelt die Beispiele in Eurem Lerntagebuch.

Übung Hegemoniekritik in der Kunst

Zwei künstlerische Beispiele für das Erkennen und Unterbrechen einer hegemonialen Adressierung:

1) Deutsche lernen, dass Jesus Schwarz war. Es handelt sich um ein 2016 entstandenes Plakat der Künstler_in Rajkamal Kahlon aus dem Projekt Dekoloniale Bilderwelten von der Organisation glokal e.V. – machtkritische Bildung und Beratung. Es antwortet auf die Darstellung von Schwarzen Menschen in Spendenaufrufen, die vermehrt in der christlichen Adventszeit, aber auch das ganze Jahr über im öffentlichen Raum und in den Medien auftauchen.

Lade hier das Bild von Rajkamal Kahlon herunter.

Lade hier das Bild von Rajkamal Kahlon herunter.

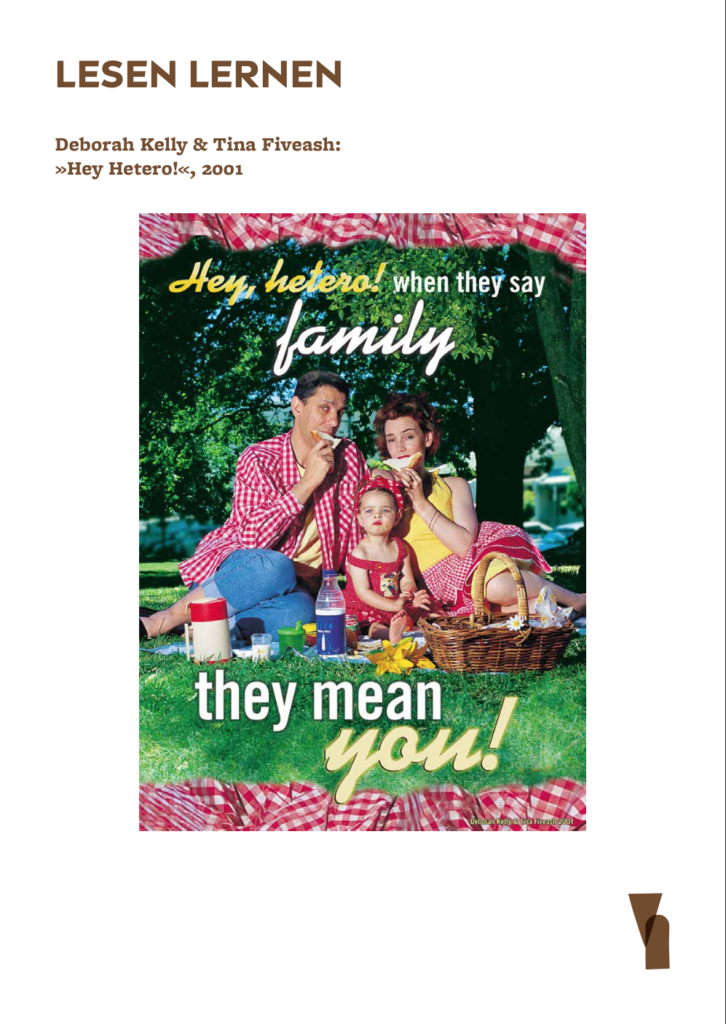

2) Ein Bild aus der Serie Hey Hetero aus dem Jahr 2001 von den Künstler_innen Tina Fiveash und Deborah Kelly; hierbei handelt es sich um eine künstlerische Arbeit, die auf hegemoniale Vorstellungen von Familie antwortet.

Lade hier das Bild von Tina Fiveash und Deborah Kelly herunter.

Lade hier das Bild von Tina Fiveash und Deborah Kelly herunter.

Betrachtet – allein oder in der Gruppe – entweder die Abbildung von Rajkamal Kahlons Plakat im Vergleich mit einer Spendenwerbung und/oder das Beispiel aus der Bildserie Hey Hetero im Vergleich zu einer hegemonialen Darstellung von Familie. Überlegt bzw. diskutiert: Was genau ist das Hegemoniale an den hegemonialen Darstellungen? Als was werdet Ihr von ihnen angerufen? Wie geschieht diese Anrufung auf der Bildebene – über die Formensprache, die Ästhetik? (Wie) Schaffen es die Bilder von Kahlon und Fiveash/Kelly, Hegemonialität zu zeigen und zu unterbrechen? Und als was werdet ihr durch diese Darstellungen stattdessen angerufen?

Notiert Eure Überlegungen und ggf. auch Eure offenen Fragen in das Lerntagebuch.

Die Bedeutung des Hegemoniebegriffs für die Kulturelle Bildung beschreibt Leila Haghighat im Beitrag Kultur zwischen Freiheit, Macht und Beherrschung in dem von Anja Schütze und Jens Maedler herausgegebenen Band weiße Flecken. Diskurse und Gedanken über Diskriminierung, Diversität und Inklusion in der Kulturellen Bildung. Nora Sternfeld untersucht im Band Das pädagogische Unverhältnis die Verbindung zwischen politischer Hegemonietheorie und Pädagogik. Beide beziehen sich dabei auf den »Aktivist[en] und ›organische[n] Intellektuelle[n]‹ der kommunistischen Bewegung Italiens, […] Journalist[en], […] Lehrende[n] und Vortragende[n] in Arbeitervereinen sowie […] marxistische[n] Theoretiker« (Sternfeld, 2009:58) Antonio Gramsci.

»Das Konzept der Hegemonie nach Gramsci beschreibt die dynamische Konstitution von Gesellschaft ›als eine gesellschaftliche Dimension, in der alle Aspekte der gesellschaftlichen Realität von einer [dominanten Gruppe] beherrscht oder gestützt werden‹ […]« (Haghighat, 2017: 95). Dies sei »nicht einfach nur eine passive Form von Dominanz […], sondern [muss] ständig wiederhergestellt, erneuert, verteidigt und modifiziert werden […]. Dabei sind zivilgesellschaftliche Räume neben der politischen Gesellschaft und der Ökonomie wesentliche Austragungsorte für die Aushandlung hegemonialer Ordnungen […] in denen – hierarchisch und machtvoll strukturiert – jedoch einige Handlungen, Strategien, Lebensweisen und Identitäten privilegiert und andere marginalisiert werden« (ebenda:95f.)

»Gramscis Hegemonietheorie geht davon aus, dass Herrschaft sich sowohl durch Zwang als auch durch Konsens stabilisiert, wobei Konsens (und nicht Gewalt und Repression) dabei langfristig gesehen überwiegen muss. Macht konstituiert und erhält sich Gramsci zufolge also zu einem großen Teil durch die Herstellung von Einverständnis. Mit diesem Paradigmenwechsel in der Perspektivierung von Herrschaft legt er das Augenmerk darauf, wie gesellschaftliche Zustimmung durch die dominanten Gruppen etabliert und erhalten wird. So werden die Mechanismen der Durchsetzung von Werten und Normen, die Kämpfe um Definitionsmacht zu zentralen Aspekten seiner politischen Theoriebildung. Diese Herrschaft, die nicht nur ökonomisch und durch Zwang abgesichert ist, sondern auch durch Deutungshoheit und Konsensproduktion, bezeichnet er mit dem Begriff Hegemonie.« (Sternfeld, 2009:61f)

Dieses Überzeugungsmoment erfolgt nicht selten über Verführung, weshalb ich zur Frage nach hegemonialer Adressierung auch das vom französischen poststrukturalistischen Philosophen, Historiker und Soziologen Michel Foucault entwickelte Konzept der »Gouvernementalität« wichtig finde. Mit dem Begriff ›Gouvernementalität‹ bezeichne Foucault »die strukturelle Verstrickung zwischen der Regierung eines Staates und den Techniken der Selbstregierung in westlichen Gesellschaften«, schreibt die deutsche Politikwissenschaftlerin und Professorin für Queer Studies in Künsten und Wissenschaft, Isabell Lorey, in ihrem Text Gouvernementalität und Selbst-Prekarisierung. »Die ›Kunst des Regierens‹ – wie Foucault (2003) Gouvernementalität auch genannt hat – besteht in modernen Gesellschaften also nicht in erster Linie darin, repressiv zu sein, sondern in ›nach innen verlagerter‹ Selbstdisziplinierung und Selbstbeherrschung.« (Lorey, 2006)

Hegemoniale Adressierung stelle ich mir als eine Anrufung vor, mir dominante Sichtweisen und Narrative (z.B. in der Geschichtsschreibung), normative Körper (z.B. in Medien), Kleidungsstile (z.B. in der Werbung) und Subjektvorstellungen (z.B. in der Medizin) zu eigen zu machen – indem ich anfange, diese als begehrenswert zu erachten. Hegemonie beinhaltet also gleichzeitig das Regiertwerden durch diese dominanten Vorstellungen und ein Einverständnis mit diesem Regiertwerden in Form von Selbstregierung: soziale Erwünschtheit und eigenes Begehren fallen auf eine Weise zusammen, die es schwer macht, zu unterscheiden, was als wünschenswert an mich herangetragen wird und was ich mir tatsächlich wünsche. Mit Gouvernementalität wird also »eine Ordnung [analysiert], die den Menschen, den Körpern, den Dingen nicht nur aufgezwungen wird, sondern von der sie gleichzeitig aktiver Teil sind.« (Lorey, 2006) Die »gouvernementale Führung« unterscheide sich dadurch von der Disziplinierung, »dass sie die Motivation der Einzelnen für ihr Vorhaben nutzbar macht. Sie ist keine böse Führung, und sie produziert Diskurse, die sie legitimieren, stützen, stärken – Diskurse, die vor allem dazu animieren, sich an der Ausweitung ihrer Macht zu beteiligen.« (Sternfeld, 2009: 107f.) Hierin sieht Sternfeld »eine gewisse Verbindung zwischen dem Begriff der Gouvernementalität bei Foucault und jenem der ›kulturellen Hegemonie‹ bei Gramsci […], bezeichnen doch beide das Phänomen der Regierung auf der Basis des Einverständnis der Regierten.« (ebenda) Alltag und Schule würden zunehmend durch neue Formen der Regierung in Form freiwilliger Selbstkontrolle, Teamarbeit und Selbstmanagement dominiert, stellt Sternfeld fest und zitiert die Erziehungswissenschaftlerin Agnieszka Dzierzbicka, die ihrerseits in Vereinbaren statt anordnen. Neoliberale Gouvernementalität macht Schule schreibt, dass «diese neuen Formen der Regierung anstelle von Zwang und Gewalt, von Slogans wie ›Flexibilität‹ und ›Motivation‹ sowie von permanenter Selbstausbeutung geprägt« (Dzierzbicka, 2006) seien. Eine Form der Selbstausbeutung, die gleichzeitig hegemoniale Adressierung ist, stellt die Einladung zum »lebenslangen Lernen« dar. (vgl. dazu auch Dzierzbicka).

Die Kolleg_innen vom Institute for Art Education haben die Konsequenzen solcher »Ökonomisierungstendenzen« im gleichnamigen Beitrag für das Glossar wie folgt zusammengefasst: »Die Ökonomisierung des Sozialen und insbesondere der Bildung steht im Mittelpunkt zahlreicher – auch erziehungswissenschaftlicher – Gegenwartsdiagnosen.« (s. Link zum Glossarbeitrag unten) Im Zeitalter neoliberaler »Gouvernementalität« würden die sogenannten Technologien des Selbst immer wichtiger. »Diese Technologien legen den Einzelnen ein Verhältnis zu sich nahe, das die Durchsetzungsfähigkeit ökonomischer Regierungsformen erhöhen soll. Als ›Unternehmer seiner selbst‹ der Dienstleistungsgesellschaft muss man sich stets um die optimale Nutzung (seines) Human Kapitals bemühen. Der Faktor Bildung spielt in diesen Prozessen eine entscheidende Rolle. Im Zusammenhang mit einer Deregulierung der Märkte und Delegitimierung sozialstaatlicher Sicherungssysteme wurde das Bildungssystem westeuropäischer Provenienz in den vergangenen zwanzig Jahren umgebaut. Wissen gilt als wertvolle Ressource, die es optimal zu nutzen gilt, um die Nationalökonomien wettbewerbs- und den Einzelnen beschäftigungsfähig zu halten. Zum Schlüsselkonzept avancierte in diesem Zusammenhang das lebenslange Lernen, durch das sich Individuen permanent den sich rasant verändernden technischen und sozialen Anforderungen anpassen. ›Argumente der unmittelbaren Verwertbarkeit von Lerninhalten und im pädagogischen Setting erwerbbarer ›Kompetenzen‹ für die erfolgreiche Gestaltung von Arbeitsbiografien verdrängen zunehmend einen Bildungsbegriff, der Bildung in einer demokratischen Gesellschaft als Grundrecht und als Wert an sich versteht.‹ (Mörsch 2005) In diesem Setting finden sich Künstler_innen, vielleicht zunächst überraschend, als Vorbilder der (nunmehr auch schon alten) New Economy wieder […] Vor allem die Funktion von Künstler_innen als perfekte Rollenmodelle für die Ökonomie der Dienstleistungsgesellschaft, in der jede_r einzelne dazu aufgefordert ist, sich als ›Ich-AG‹ permanent neu zu erfinden und sich in einem Prozess des ›lebenslangen Lernens‹ einer zunehmend beschleunigten Veränderung von technischen und sozialen Voraussetzungen möglichst reibungslos anzupassen, ist unter dem Stichwort des ›kreativen Imperativs‹ ins Zentrum der Debatte geraten. Dabei wird auch die Frage gestellt, inwieweit die in den siebziger Jahren paradigmatisch verstandenen Fähigkeiten zur Kritik und zur selbstermächtigten ästhetischen Artikulation, die die Adressat_innen der Projekte durch künstlerische Betätigung möglicherweise erreichen können, nicht mehr als für demokratische Prozesse notwendige widerständige Momente zu werten seien, sondern als Voraussetzung für das perfekte Funktionieren in der neuen Ökonomie dazugehören. Es sind genau diese kritischen Perspektiven, die in der gegenwärtigen Aktualisierung des ›Bildens mit Kunst‹ des öfteren zu kurz zu kommen scheinen.«(s. Link zum Glossarbeitrag unten)

Eine Spielform hegemonialer Adressierung, die mit den beschriebenen Ökonomisierungstendenzen zusammenhängt, ist der Aufruf zur Partizipation. In der Begriffsliste Performative Künste fragt der Theaterpädagoge und Politikwissenschaftler Johannes Kup danach, wie es zur aktuellen Konjunktur des Begriffs in den Performativen Künsten und der Kulturellen Bildung kommt; wie sich partizipative Formate in Kunst und Bildung zur gesellschaftlich-kulturellen Allgegenwärtigkeit von Partizipation – etwa in den Social Media – verhalten und welche Absichten und Strategien sowie diskursiven Verschiebungen damit verbunden sind. In seinem Impulsvortrag zur Werkstatt »Partizipation« im Rahmen der KontextSchule 2014-16, thematisierte Kup »verschiedene Bedeutungsebenen der Diskurse über Partizipation und Teilhabe in aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, die er im Rahmen seiner Promotion untersucht[e]. Seinen Fokus legte er auf die Frage, wie Partizipation zum einen mit Gouvernementalität, zum anderen mit Authentizität zusammenhängt, und welche versteckten Agenden mit dem – im Feld der kulturellen Bildung oft positiv besetzten Begriff – verfolgt werden: Partizipation setze auf Inklusion und sei damit immer auch eine Aufforderung dazu, aktiv zu sein. An etwas teilzunehmen bedeute gleichzeitig, sich einzubringen (und preiszugeben). Damit sei Partizipation ein gesellschaftliches Instrument, Leute aus ihrer ›bedrohlichen Passivität‹ (Žižek) herauszuholen.« (KontextSchule Website) Ausführlicher untersucht Johannes Kup »den gegenwärtigen prominenten theaterpädagogischen Diskurs um Partizipation in seinem gesellschaftlichen Kontext und aus der Perspektive der Forschung zur Gouvernementalität der Gegenwart« in seiner inzwischen publizierten Promotion Das Theater der Teilhabe. Veronika Gerhard und Volkan Türeli, die damals die Akademie der Autodidakten am Ballhaus Naunynstrasse verantworteten, arbeiteten im Anschluss an Kups Vortrag zentrale Fragen und Beobachtungen mit uns heraus, um diese anschließend auf ihre eigene und auf die Praxis der KontextSchule- Teilnehmenden zu beziehen. Im Hinblick auf die zu entwickelnden künstlerisch-edukativen Vorhaben der Mitwirkenden der KontextSchule, gingen sie insbesondere auf Formen der Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Autodidakten und den, an den Stücken mitwirkenden Jugendlichen ein. Deren Beteiligungsgrad (vgl. dazu Zeit für Vermittlung, ZfV) entsprach dabei weniger einem partizipativen (»Ein partizipativer Beteiligungsgrad in der Kulturvermittlung ist gegeben, wenn ein Angebot und sein Handlungsrahmen von Seiten der Vermittelnden vorgegeben werden, die Teilnehmenden jedoch innerhalb dieses Rahmens Möglichkeiten zur eigenständigen Gestaltung haben, zum Umarbeiten von Inhalten und Formen oder auch der Handlungsregeln selbst« (ZfV 2013:88)), als vielmehr einem kollaborativen (»Ein kollaborativer Beteiligungsgrad liegt vor, wenn der Rahmen, die Thematik und die Methoden eines Vermittlungsprojekts gemeinsam mit den Beteiligten entwickelt werden« (ZfV 2013:89)). Die Akademie der Autodidakten als solches lässt sich vielleicht gar als Beispiel eines »reklamierenden Beteiligungsgrades« (ZfV 2013:91) beschreiben, denn die Interessensgruppe »Autodidakten« hat sich ins Programm der Kulturinstitution Ballhaus Naunynstrasse reinreklamiert und zwar insofern, als sie sich von der für sie vorgesehenen Position am Rande des Programms, in deren »Hauptsendezeit« reingespielt hat. So beschrieb es Veronika Gerhard in ihrem Beitrag beim Workshop Qualität und Wirkung diskriminierungskritischer Kultureller Bildungspraxis im Rahmen des Festivals Platz für Diversität!?

Ein reinreklamierender Beteiligungsgrad in der Kunst- und Kulturvermittlung ist eine Form gegenhegemonialer Praxis. Bislang gibt es nur wenige Beispiele dafür »dass ein Projekt der Kulturvermittlung dadurch initiiert wird, dass eine Interessensgruppe von aussen an eine Kulturinstitution herantritt und ein solches einfordert.« (ZfV 2013:91). Als eines der wenigen Beispiele im deutschsprachigen Raum, nennen die Autor_innen von Zeit für Vermittlung »die Entstehung der Ausstellung Gastarbajteri des Wien Museums im Jahr 2004.« (ebenda)

Als »Strategie einer Gegen-Erzählung« bezeichnet Leila Haghighat das von Max Czollek u.a. entwickelte Konzept der »Desintegration«. In ihrem gleichnamigen Text, untersucht Haghighat Kultur als Ort für gegenhegemoniale Praxis. Am Anfang jeder gegenhegemonialen Praxis stehe »die kritische Auseinandersetzung mit dem ›Alltagsverstand‹. Dieses Ringen um Deutungshoheiten und damit um Hegemonie findet in zivilgesellschaftlichen Räumen statt, in denen der Kultur eine besondere Bedeutung zukommt. Erst mit einer ›Politik des Kulturellen‹ sei es möglich, neue Gewohnheiten und Perspektiven zu entwickeln, also eine andere Weltauffassung, einen anderen Alltagsverstand, zu schaffen. […] Hier kommen künstlerischen Praktiken eine besondere Rolle zu, da sie in der Lage sind, mit Gegen-Erzählungen in den hegemonialen Diskurs zu intervenieren.«

Ein Beispiel für eine solche gegenhegemoniale Praxis ist die Intervention Mind the Trap! in die Tagung »Mind the Gap« am Deutschen Theater Berlin. Azadeh Sharifi und Bahareh Sharifi beschreiben die Hintergründe der Aktion in ihrem gleichnamigen Beitrag im migrazine. Bei dieser Intervention gründete sich das Bündnis kritische Kulturpraktiker_innen, »ein Zusammenschluss von zumeist von Diskriminierung(en) betroffenen Kulturschaffenden, die sich vor allem mit Rassismus im Kulturbereich beschäftigen.« 2015 organisierte ein Teil des Bündnisses die Konferenz »vernetzt euch!« (vernetzt-euch-Team: Sandrine Micossé-Aikins, Luis Ortiz, Mirjam Pleines, Lisa Scheibner, Bahareh Sharifi), »die endlich die Kulturpraktiker_innen zu Wort kommen lassen würde, die sich mit Diskriminierung auskennen.« (ebenda) Diese war für mich und viele andere Kulturarbeiter_innen »die sich und ihre Arbeit als machtkritisch verstehen und sich einen Kulturbetrieb wünschen, der durch Diversität und Inklusion anstatt durch Rassismus, Ableismus, Klassismus, Heteronormativität etc. geprägt ist«, Impuls gebend. Denn es ging bei der Konferenz weniger darum, »die Ausschlüsse und gewaltvollen Hierarchien, denen wir begegnen, erneut zu analysieren. Vielmehr war es [den Veranstalter_innen] wichtig, das gemeinsame Nachdenken über Lösungsansätze und Visionen in den Fokus zu rücken. Die Konferenz bestand im Kern aus einer Mischung aus interaktiven Workshops und kurzen Impulsvorträgen und endete in einem Vernetzungsbrunch, bei dem Teilnehmer_innen auch die Möglichkeit hatten, sich und ihre eigenen Projekte zu präsentieren und Verbündete zu finden.« Zur Konferenz gibt es eine Dokumentation als Film und eine Broschüre, die das Poster »Strategien für eine kritische Kulturpraxis« enthält.

In dieses »Ringen um Deutungshoheiten und damit um Hegemonie« schreibt sich laut Haghighat »auch die ›Desintegration‹ ein, die Czollek nicht als Auflösung eines sozialen Zusammenhalts versteht, sondern explizit als künstlerisches Modell einer Selbstermächtigung benennt. Das Projekt ist als eine Gegenstrategie zu lesen, als Analyse der Dominanzverhältnisse, Ablehnung von zugeschriebenen Identitäten und Möglichkeit, Gegenwissen aus einer post-migrantischen Position zu produzieren.« (Haghighat, 2018). Als Desintegrations-Angebote lassen sich auch die Beiträge lesen, die der von Hengameh Yaghoobifarah und Fatma Aydemir herausgegebene Band Eure Heimat ist unser Albtraum! versammelt.

Wenn ich an hegemoniale Adressierung in meiner Beschäftigung an der Schnittstelle Kunst/Bildung denke, fällt mir – nebst den bisher ausgeführten Aspekten – die Repräsentation weiblicher* Körper in Kunstwerken und Büchern zu Kunstgeschichte und Kunstunterricht ein. Das weitgehende Fehlen weiblicher_ Künstler_innen in diesen Büchern, in Museen aber auch als wissenswerter Schulstoff. Ein eindrückliches Beispiel dazu, ist die Arbeit einer Schülerin, die im feministisch informierten Unterricht von Kathrin Sohn entstanden ist: Sie hat aus dem Buch, welches den Prüfungsstoff für ihr Abitur in Kunst in Baden-Württemberg enthielt, alle cis-männlichen Positionen entfernt – zurück blieb eine Kladde mit wenigen Seiten, welche das Wissen zu Künstlerinnen* und ihren Werken enthielt, das die Prüfungskommission zum Erhalt des Abiturs für ausreichend befand.

Aber eigentlich geht es um die größere Klammer, um das Vorkommen, aber auch die Art der Darstellung von marginalisierten Körpern, Wissensformen u.a.m. Wie das Autor_innenkollektiv des Rassismuskritischen Leitfadens schreibt, sind »nicht nur das Bezeichnen und Benennen von Dingen, sondern auch das Auslassen und Nichtbenennen […] aktive Prozesse, die dem Machterhalt dienen. […]. Es bedarf der kritischen Reflexion von Fragen, wie: Wer spricht? Zu welchem Zweck? Aus welcher Position? Auf wessen Kosten? Mit welchen Privilegien?« (Autor*innenKollektiv Rassismuskritischer Leitfaden, 2015: 41f.) Wenn ich an künstlerische, aber auch an pädagogische Interventionen zur Unterbrechung hegemonialer Adressierung denke, reicht es also nicht » Begriffe, Bilder und Quellen einfach nur zu ersetzen und damit gewaltvolle koloniale Geschichte zu entnennen und zu entinnern. Die Arbeit mit Text- oder Bildmaterial ist mit vielen Fallstricken verbunden, die sich in einem andauernden Aushandlungsprozess bewegen und mal mehr, mal weniger klar zu beschreiben sind.« (ebenda)

Zwei künstlerische Beispiele, die ich bezüglich des Thematisierens und Unterbrechens hegemonialer Adressierung interessant finde, sind News from Heidiland – radio doenergy von Deniz Sözen und das Video Millis Erwachen von Natasha A. Kelly. In ihrer Skype-Performance News from Heidiland – radio doenergy untersucht die Künstlerin Deniz Sözen »unterschiedliche Aspekte der Kolonialgeschichte und beleuchtet aktuelle Diskurse bezüglich kultureller Differenz im Schweizer Kontext. Deniz Sözen verkörpert verschiedene Figuren der Schweizer Populärkultur mit Bezügen zur Kolonialgeschichte oder Alteritätsdiskursen mittels entsprechender Kartonmasken.« Sözen stellte die Arbeit u.a. in der von Nanna Lüth verantworteten Vorlesungsreihe »vorausgesetzt. Kunst/Pädagogik und ihre Bedingungen« vor, und reflektiert sie unter dem Titel Neues aus Heidi-Land und Begegnungen der anderen Art als eine »Trickster-Taktik zwischen Kunst und Vermittlung« in der zur Vorlesungsreihe erschienenen Publikation. In ihrem Beitrag zur 10. Berlin Biennale Millys Erwachen, interviewt Natasha A. Kelly »[m]it Blick auf Ernst Ludwig Kirchners Gemälde ›Schlafende Milli‹ (1911) […] acht Schwarze Frauen, die davon berichten, wie sie in und durch ihre künstlerische Arbeit die gängigen kolonialtradierten Stereotype überwunden und ihre eigene selbstbestimmte Identität als Schwarze Frauen innerhalb der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft ausgeformt haben. Sie berichten von ihren Herausforderungen in und mit deutschen Kunstinstitutionen, von visueller Repräsentation und politischer und sozialer Ausgrenzung.« (Auszug aus dem Ankündigungstext zum burning issue Festival auf der kampnagel Website) Maike Füllenkemper und Marlene Hoffheinz bieten in ihrem Beitrag Eine Praxis des Gegenlesens: Über die Notwendigkeit einer rassismuskritischen Rezeption des deutschen ›Primitivismus‹ im Kunstunterricht« einen »Vorschlag für eine Kunst-Unterrichtseinheit […], im Rahmen derer sich kritisch und kontextualisierend mit dem Rassismus ›primitivistischer Werke‹ auseinandergesetzt werden soll. Hierfür wird als hinterfragende Position eine zeitgenössische Arbeit des nigerianisch-kamerunischen Künstlers Samuel Fosso herangezogen und in Beziehung zu Werkreihen der deutschen ›Primitivisten‹ Max Pechstein und Emil Nolde gesetzt.«

Zum Abschluss möchte ich ein paar Methoden und Materialien teilen, die ich für die Entwicklung gegenhegemonialer Praxen hilfreich finde.

- »connecting the dots – Geschichte(n) von Unterdrückung und Widerstand« von glokal e.V.:

- Darin: Zeitstrahlmethode

- Un/chronological timeline / Intertwining histories von another roadmap

- Schule zieht Grenzen – wir ziehen nicht mit @ FHXB-Museum

- mitkollektiv: toolkit in action

- Claire Horst: Alle Geschichten (er)zählen – Aktivierendes kreatives Schreiben gegen Diskriminierung.

- Raju Rage: Surviving Art School. An Artist of Color Tool Kit

- Elke Zobl u.a.:

- Büro trafo.K: R.E.S.P.E.C.T. – Diskussionsmaterialien gegen Diskriminierung

- dissens e.V.:

- Santiago Calderón García: SUR – Reihe von Methoden zur Vermittlung künstlerischer Arbeiten von südamerikanischen Künstler_innen, Kollektiven und Aktivist_innen

- Guerilla Girls